2024年NHK大河ドラマは『光る君へ』に決まりました。脚本は大石静氏。

主人公は「源氏物語」の作者として知られる紫式部。演じるのは吉高由里子さんです。

女性が主人公となるのは、『おんな城主 直虎』以来7年ぶりです。

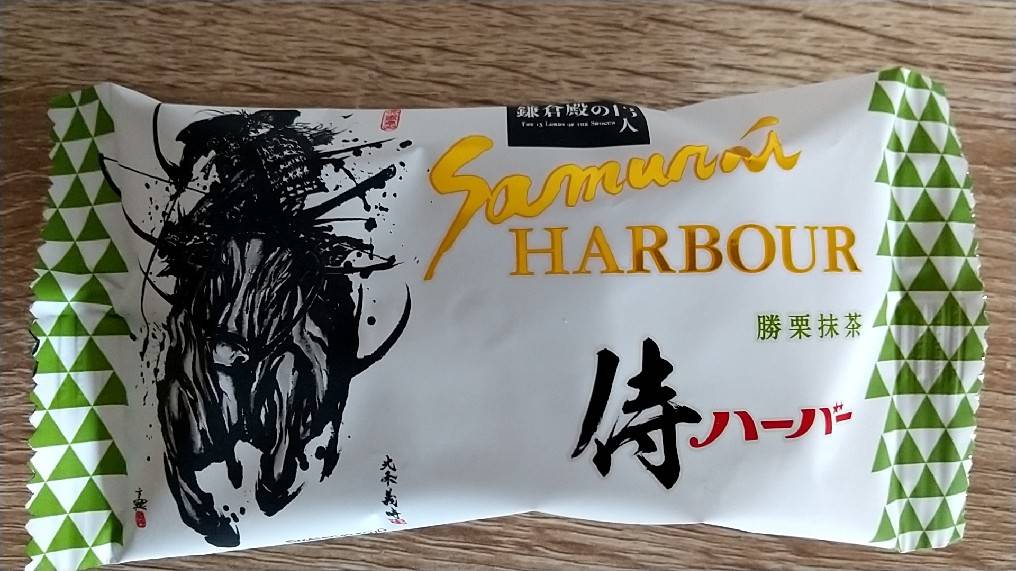

『鎌倉殿の13人』は、鎌倉幕府の2代執権北条義時が主人公です。

その義時を後鳥羽上皇が討つように命じたことから始まる承久の乱。

武士の世が確立されたのはそれがきっかけと言えるかもしれません。

私は『鎌倉殿の13人』のネタバレは存じ上げませんが、史実としてのネタバレがございますので、ご注意ください。

目次~承久の乱~

「承久の乱」概要

承久の乱は承久3(1221)年5月15日の、後鳥羽上皇が諸国の守護・地頭に対して発した執権北条義時の追悼命令から始まります。

801年前の今日です。

知らせを受けた幕府は、対応を協議すべく御家人が召集されます。

幕府軍は東海、東山、北陸の3方面に分かれ、19万騎と伝えられる軍勢で京へ進みます。

上皇軍は西国の武士を中心に1万9千騎をかき集めたとされるものの、宇治の戦いなど要所で敗れ、後鳥羽上皇は6月15日、「自分の命令ではなく、謀臣に欺かれた結果だ」とする院宣を出して降伏しました。

「東国武士、なめんなよ。」

なぜ起きた?

承久の乱はなぜ起きたのでしょうか。

東国の武家政権の力に危惧

「後白河法皇の段階までは、武士の武力も天皇家のコントロール下にあった。しかし、東国に武家政権が生まれ、天皇家を支えていたはずの武力が逸脱し始める。それに危惧を覚えたのでは。」

王威を回復したい思い

日本大学教授の関幸彦宇治曰く。

「1919年に暗殺された源実朝は東国政権の首長たる鎌倉殿である一方、征夷大将軍や右大臣という朝廷の官職にもついていた。頼朝や頼家も同様だったが、実朝は朝廷重視であった。実朝が殺されたことで、後鳥羽の武家政権への不信が表面化する。武家がコントロール不能になる前に王威を回復したいと考えたのではないか。」

理屈ではなく、とにかく後鳥羽上皇は義時を排除したかったんじゃないの?

幕府の対応

義時のお姉さん北条政子の「大演説」は有名です。

「鎌倉殿の恩は山よりも高く海よりも深い!」ってやつです。

実際には、身分が高かった政子は、安達景盛を介して語ったのではないかとみられます。

上皇はなぜ敗れた

恩賞への不安から上皇側での参戦をためらい、思ったほどには軍勢は集まらなかった?

また、西国では場所によっては守護の支配力が弱く、総動員がかけにくかったとも考えられます。

承久の乱がもたらしたもの

上皇は政治に口出ししない、武士は出自させないと約束します。朝廷は独自の武力を失うのです。

上皇らの荘園3千余カ所が没収になります。朝廷の経済基盤が揺らぎます。

「天皇家と武家、どっちを選ぶ?」みたいな事件は、承久の乱の110年後、「建武の新政」でも同じですね。

後鳥羽上皇と後醍醐天皇、なんとなく名前も似てるし、「承久の乱」と「建武の新政」がごっちゃになって混乱した高校生(40年以上昔)のBettyでございました。